大家挑選旅遊地點的主要誘因是?文化、飲食、美景?(還是貓?我們會為了貓咪去土耳其喔⋯⋯)

其實每一次旅行都是到某個陌生的地方快閃,在短時間內快速瀏覽,擷取在地人已濃縮數十年甚至數百年、數千年的精華,因此無論一整座城市、一棟建築,甚至是一間小店,都是我們願意敞開心胸去探索的空間。

「都來了嘛!就去看看吧」理所當然地進入旅人模式,所以不管是失望或驚喜,這種類似玩刮刮卡的樂趣一直都在。但如果我們也用一樣的方法對待自己熟悉的國家或城市呢?

我跟呆呆搬到台中快十年了,Google Map標註很多「想去的地點」,綠色旗標插滿了整座城市,但大多僅止於加入清單,跟串流平台想看的影集和電影一樣,累積了一大堆但從來不看,直到遺忘。

所以我們決定用旅人的視角重新檢視周圍的城鎮,原本打算先從台中開始,但因緣際會決定換成台東,但不是池上、長濱、都蘭、鹿野這些旅遊熱點,而是從未真的造訪的台東市區!

重整旅人的步調

當火車進入台東車站,我忽然意識到雖然經過台東好多回,也到幾個不同的景點走過,但這輩子竟然沒有進過台東市區。對這個城市的容貌如此陌生,連我自己都感到十分訝異。

出站後查了公車路線,不曉得要搭哪部車才對,但車子已經停妥⋯⋯糟糕,不管了,先上車再說。慌亂就座後,焦慮地查看手機地圖,一站一站確認,直到公車停在站牌才安心,但隨後又因為小小迷路了一會兒,心情又浮躁了起來。

好不容易找到要吃午餐的店,點好飯菜,大腦還處於混亂的狀態。直到那一盤飯菜上桌、入口、咀嚼、吞進胃袋裡,也把焦躁的情緒一併消化。啊⋯⋯一切都回到正軌了。

如果提及對台東印象最深刻的回憶,應該就是這個吧。旅人的心思、旅行的步調,都會在某個巧妙的情境疊合。無論身在何處,異國或家鄉,不同的空間都可以視為一種容器,把自己變成水,不受型態拘束,那就可以融進任何地方了。

我們以剛開幕的「閃閃Park台東快閃實驗場 」為中心點並向外輻射,對初來乍到的旅客來說,跑最多的當然是小吃餐廳咖啡店,用「食物」當作認識一個地方的起點總是最容易也最親切。

出站後查了公車路線,不曉得要搭哪部車才對,但車子已經停妥⋯⋯糟糕,不管了,先上車再說。慌亂就座後,焦慮地查看手機地圖,一站一站確認,直到公車停在站牌才安心,但隨後又因為小小迷路了一會兒,心情又浮躁了起來。

好不容易找到要吃午餐的店,點好飯菜,大腦還處於混亂的狀態。直到那一盤飯菜上桌、入口、咀嚼、吞進胃袋裡,也把焦躁的情緒一併消化。啊⋯⋯一切都回到正軌了。

如果提及對台東印象最深刻的回憶,應該就是這個吧。旅人的心思、旅行的步調,都會在某個巧妙的情境疊合。無論身在何處,異國或家鄉,不同的空間都可以視為一種容器,把自己變成水,不受型態拘束,那就可以融進任何地方了。

我們以剛開幕的「閃閃Park台東快閃實驗場 」為中心點並向外輻射,對初來乍到的旅客來說,跑最多的當然是小吃餐廳咖啡店,用「食物」當作認識一個地方的起點總是最容易也最親切。

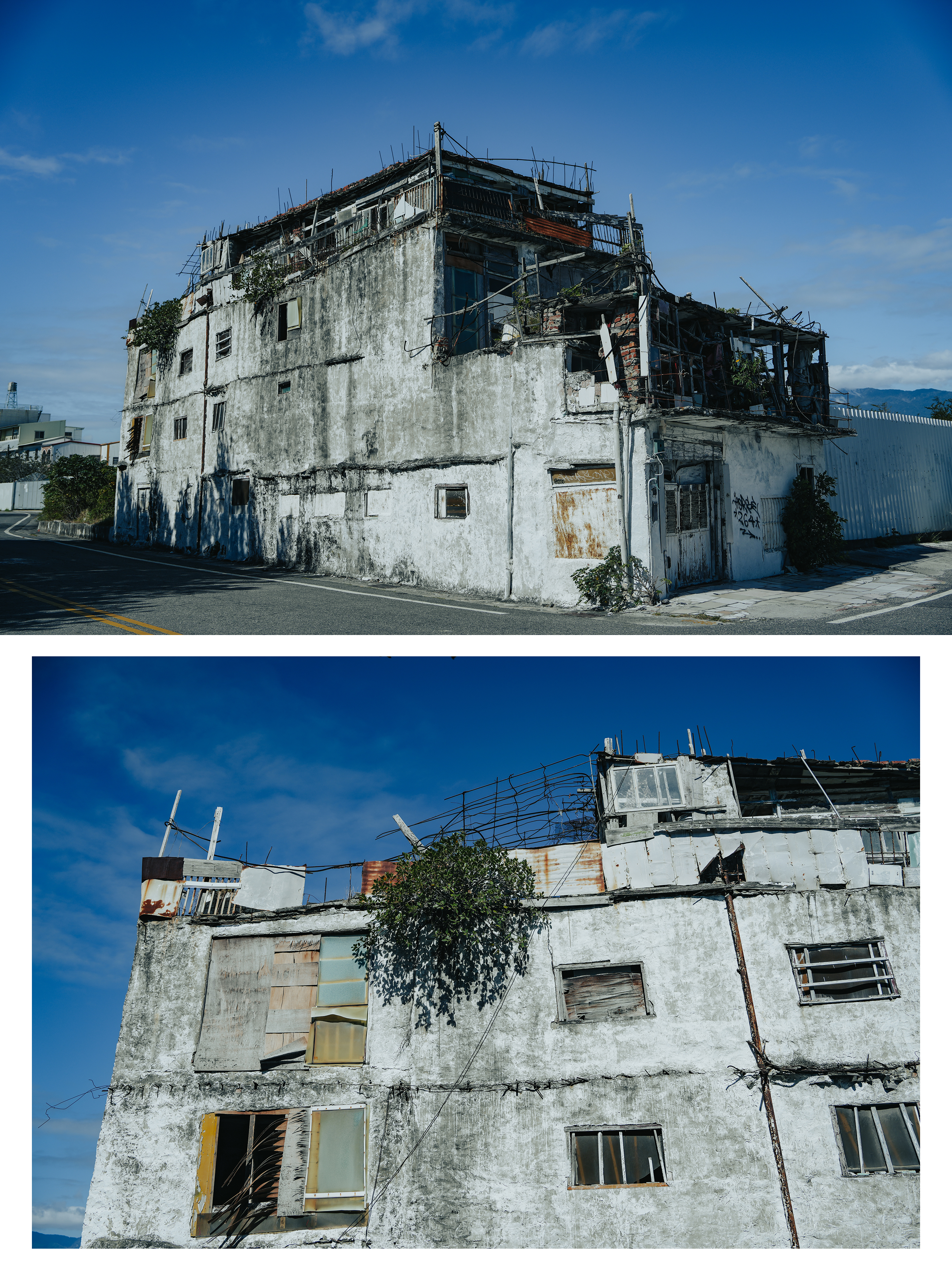

但除了吃吃喝喝,也騎單車去看海、穿梭在台東森林公園,並且好好地用雙腳走訪已故在地建築師「呂阿玉」所設計的幾棟大樓,建築立面的遮陽板兼顧美觀與實用性,台東官方給他的評價是「重新定義一個和殖民時期不同的城市空間」

「重新定義一個空間」不正是「閃閃Park」在做的事情嗎?團隊利用市區新生路與博愛路之間新生地,將一塊不起眼的空地轉變為MUJI無印良品小屋進駐的新空間,在大樹下安置的六間小屋內各有五個品牌進駐,還有一間主題為「從小屋開始的生活創造」的MUJI 無印良品裝置展,為來往旅客和在地居民,在有限的空間之中激發更多的生活想像。

「從小屋開始的生活創造」MUJI 無印良品裝置展,由「MUJI RENOVATION空間改造企劃」主導,以台灣柳杉和可回收的鋁材,打造了6間「無印良品小屋」,將鐵花村旁一個不起眼的角落,變成台東獨一無二的「閃閃PARK-台東快閃實驗場」

市區單車徒步路線提案

我們試著從一個外來遊客的角度,將三天行程濃縮成一個兩天一夜的小旅行,大家可以參考看看:

D1:抵達台東火車站後,搭乘公車進入市區,午餐時段可以吃在地有名的米苔目或臭豆腐,點心則是大推蔥油餅。飽足後散步到台東設計中心,在這徒步區有鐵道藝術村、鐵花村,「閃閃Park」就在街口,逛完之後可以到旁邊的鯉魚山,大概60分鐘可以走完所有的觀景台(分成鯉首、鯉眼、鯉背、鯉肚和鯉尾)晚餐看是要吃當地人最愛的炸雞餐,或是再來一碗米苔目也是ok的!

D2:早餐後走到海邊租輛單車,從海濱公園騎進台東森林公園,不受汽車機車干擾,暢遊林蔭大道與山水湖景。結束後用個午餐,之後強烈推薦來碗冰豆花當點心,接著用單車走訪幾間呂阿玉設計的建築,例如寶桑路大樓、三海百貨行,還有位在「閃閃Park」旁邊的台東洞洞館(現為早午餐店)。最後選一間書店或咖啡廳進去坐坐,舒緩一下節奏後就可以準備搭車回家了。

Check in後放好行李,肚子有點餓,走到旅館附近覓食,這家「廣東路蔥油餅」炸過之後在裡頭塞了蔥蛋和冬粉,外酥內軟,口感跟味道都非常棒,原本以為分量過多會吃不完,結果還是全部塞進肚子裡了。

光明路的「阿桑剉冰」,熱的時候就是需要這一碗涼的!豆花好吃綿密是當然的,但QQ的粉粿是令人驚喜的配料

究竟什麼是「美國油條」?大家可以自己去品嚐(紅豆控一定要試試紅豆口味)

難忘台東的海、台東的藍,光是看浪拍打上岸就很療癒了。

也感謝路人的狗

在台東森林公園的琵琶湖休息,樹蔭下涼爽、安靜,讓人想要就地午睡 XD

*****

看完海,那就去爬爬山吧!「閃閃Park」旁邊就是鯉魚山,如果腳癢想去走走其實很推薦喔,因為鯉魚山的海拔雖然不高,但分別在鯉首、鯉眼、鯉背、鯉肚和鯉尾的位置都有展望,可以看山看海,看看不同視角的台東市區。

這是「鯉魚山第一山頭觀景台」,可以看見台東縣立體育場、波浪屋,還有太平洋。原本以為海拔只有75公尺高的鯉魚山應該沒什麼看頭,但上去後才發現,因為周圍沒有更高的山峰,所以背嶺觀景台竟然設了一顆一等三角點,站上去就能看見藍到發黑的太平洋,整個台東市的街道也一覽無遺。

鯉魚山上的龍鳳寶玉塔。話說,呆呆從地圖上發現鯉魚山北邊不遠處有一座「貓山」,標高56公尺,她說下次可以「貓魚縱走」,似乎很有趣。

後來我上網查資料,發現原來鯉魚山有個淒美的傳說:從前有位平原的青年愛上當地的原住民公主,但因為不受族人祝福,甚至被頭目派人追殺,於是少年被迫自殺後化身為鯉魚山。頭目為了鎮住魚靈,於是懇請貓神坐鎮看管,於是才有了貓山(照片是樹蔭間的都蘭山)

回到平地繼續散步。原本要喝的咖啡廳因為不定休而撲空,在門口撞見兩隻正在吵架的黑貓,互相叫囂了5分鐘,但一記貓拳都沒有使出 XD(還不趕快去鎮守鯉魚山?)

住宿點附近的工地,每天經過都會和可愛的工地主任打招呼(很明顯是主任是那隻柴犬 XD)

也是會遇到這種害羞的,但沒關係,不打擾是我的溫柔,有眼神交流即可 XD

路上經過的可愛壁畫

隱藏在招牌之下的復古之美

最後,必須稱讚一下這個地方刊物《看見台東》,每一期的編排、設計和內容都讓人激賞,而且不只這一本,還有台東設計中心編印的《台東慢波》也很精緻。有來台東的話,記得拿一本來翻閱!

「晃晃二手書店」的貓咪,白虎斑叫「歐兜麥」,橘貓叫「柳丁」。走到獨立書店,當然也是按照慣例至少帶走一本書

*****

建於1927年的中華會館,當年在外頭插了日本國旗,但它其實是抗日的聯絡中心。後來歷經時代變遷,中華會館已變成受《文化資產保存法》保護的歷史建築了

呂阿玉設計的「寶桑路大樓」。呂阿玉其實是台中豐原人,18歲到台東依親,在縣政府服務期間承接了民間與公共建築的設計,但因為沒有合格執照,所以大部分建築作品都無法掛名,但呂阿玉的風格相當鮮明,那就是應映當地氣候而生的雙層牆面與遮陽板

留言

張貼留言

歡迎交流!